发布时间:2025-11-06 浏览次数:10

为不断传承弘扬衢州师范学校的办学理念、办学传统和文化精神,凝聚校友力量,激励后学奋进,教师教育学院开展了衢州师范学校毕业生著作征集活动,广泛征集历届校友公开出版的学术类、文学艺术类、教育研究类、少儿读物类等各类著作。

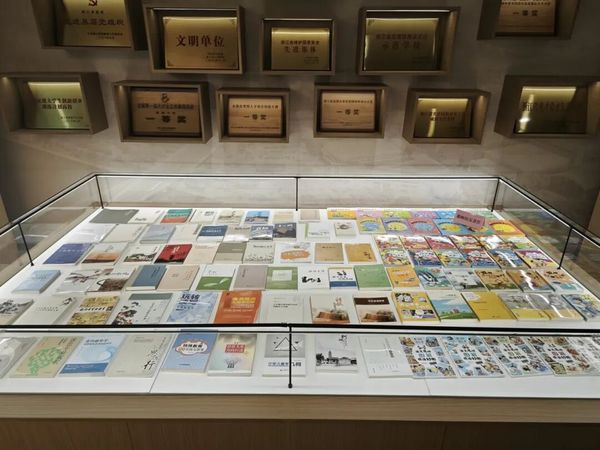

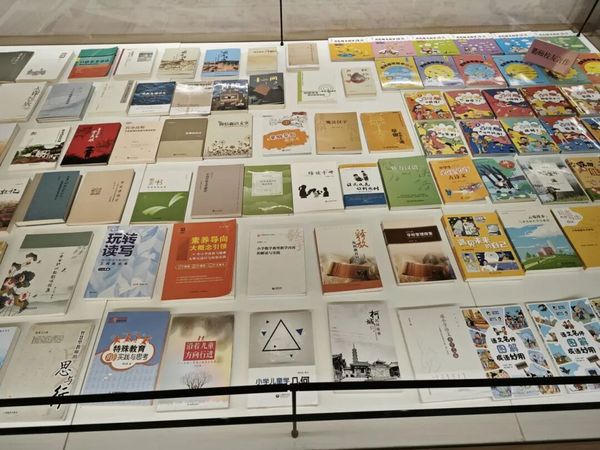

活动启动以来,校友们热烈响应、倾情支持,纷纷慷慨捐赠个人著作,以笔墨镌刻岁月,以著作回馈母校。截至目前,已征集到涵盖教育、文学、艺术、社科等多个领域的著作150多部。每一部著作都承载着衢师人的精神追求与学术热忱,映照出校友们在不同领域的深耕与绽放。

学术类:深耕领域,细研未知

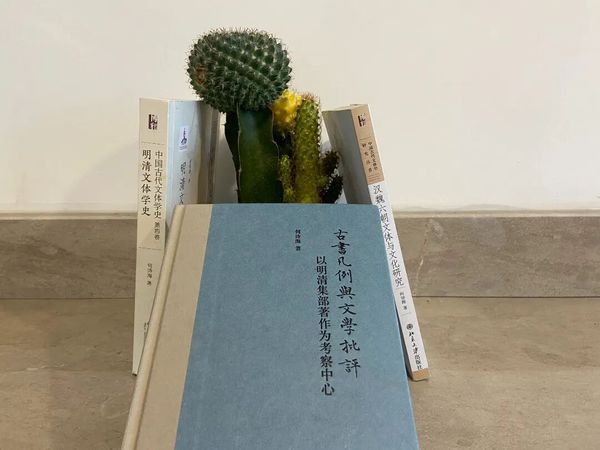

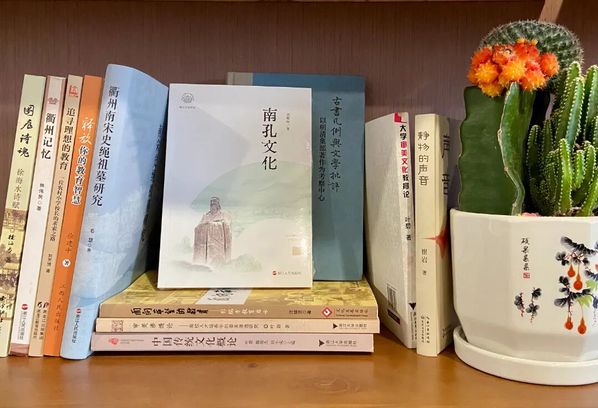

校友们以严谨的治学态度,在各自领域精耕细作。古代文学研究领域领军学者、浙江大学博士生导师、教育部长江学者特聘教授何诗海,深耕汉魏六朝与明清文体学研究,其《汉魏六朝文体与文化研究》打通文史视角,剖析文体与时代文化的关联,《古书凡例与文学批评》挖掘集部著作凡例中的文学观念,拓展研究新维度,《明清文体学史》系统梳理该时期文体学发展脉络,兼具史料价值与理论深度,为古代文学研究提供重要支撑。

资深学者、衢州市教育局教研室教研员周志英教授躬耕特殊教育领域20余载,其《学前聋儿融合教育》《听障学生融合教育指南》等著作,融合一线实践与理论研究,彰显教育公平与人文关怀,彰显出衢师人立德树人的使命。

文学艺术类:笔尖蓄情,岁月含韵

在文学艺术园地中,校友们以笔墨记录时代、抒写情怀。九三届校友姚立雄虽然离开教育战线多年,但深厚的教育情怀一直回荡在其心田,其长篇小说《十二间》以其任教过的浙皖赣交界的桃花寺小学为背景,以十二间教职工宿舍为线索,串联起两代乡村教师的坚守、爱情与理想,勾勒出一幅充满泥土气息又饱含诗意的教育图景,作品已进入影视改编阶段。

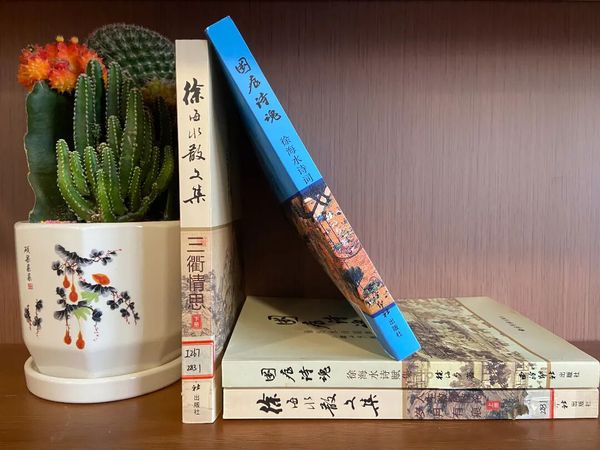

徐海水的散文集《三衢情思》,如行走故乡的画卷,记录山水脉络与市井烟火,字里行间既有草木生发的细腻感知,亦含岁月沉淀的乡土情怀。

教育研究与儿童读物类:教学相长,育人绘梦

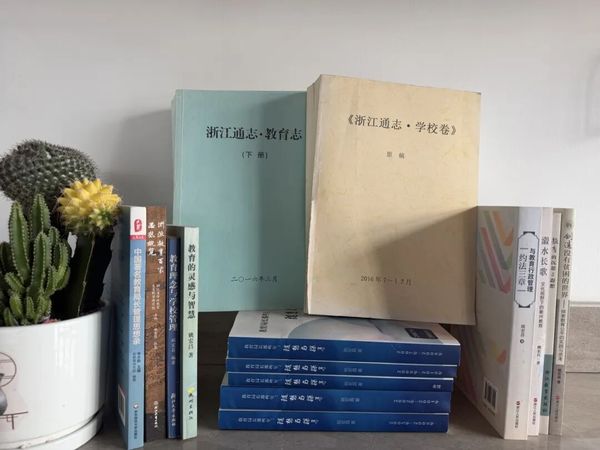

衢州师范学校的培养对象主要是小学教师。征集到的著作中,教育研究类所占比例最大,从一个侧面反映了衢师的办学特色。广大校友善于从教育教学实践中发现问题,解决问题,指导实践,叶碧副校长关于美育的指导著作、姚宏昌副校长的教育理念系列著作及原稿、张敏华教授的“思维导图”教学系列成果、徐建平校长的学校管理成果、罗树庚教授的系列教研著作等等,都体现出衢师人的教育教学与教育管理智慧,生动诠释了教学相长的真谛。

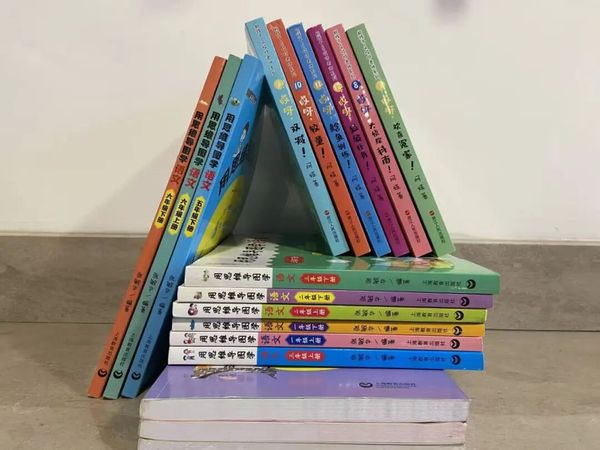

儿童文学作家、浙江人民出版社签约作家阿娅(徐娅音)创作的“熊孩子VS哎呀老师”系列,以轻松幽默的校园故事传递真善美,展现教育智慧与童心世界的对话,彰显本土原创儿童文学的温情与力量。

小学语文特级教师严丽萍创编的《语文名师图解成语妙用》,以图解形式梳理了六大主题的300组成语应用,既追溯成语背后的历史文化脉络,又紧扣现代语文教学需求,让传统文化在当代课堂中焕发新生。

本次毕业生著作征集活动的发起者吴锡标教授表示:“中等师范学校作为中国教育史特别是师范教育史上的一个层次已成为历史,它在中国教育史上绘就了浓墨重彩的画卷。衢州师范学校作为全国示范性中等师范学校,其名字响彻大江南北。‘衢师’是留给一代代衢师人的文化印记,其文脉在不断地传承弘扬。我策划这次衢师毕业生著作征集活动正是基于唤起记忆、传承文脉之目的。既在意料之中、又出意料之外,无论是我到衢师工作之前的毕业生,还是此后我教过和未曾教过的毕业生,听到消息之后纷纷响应。大家的回应速度出乎我的意料,令我无比感动。张敏华接到我电话时正在外地,她说回家后马上邮寄;何诗海、罗树庚、周保平、胡银岳等,几乎在接到电话的当天就将书寄出;徐建平校长和知名儿童文学作家阿娅专程将书送到我的办公室;严丽萍觉得手头仅有的一套已旧了,特意从网上买了一套新书……凡此种种,恕不一一列举。活动让人充分感受到衢师人的那份情结、情怀和情缘。”

一册册著作,不仅是学子对母校的深情回馈,更是衢师文脉的生动延续。正如校友张敏华所说:“母校三年学习为我奠定了扎实的教育教学基本功,学校重视的‘三字一话’训练、老师润物无声的言传身教,都对我从普通教师成长为教研员的道路产生了深远影响。”校友阿娅的诗意心声,则道出了衢师人的共同青春记忆:“夜深忽梦少年事,梦回师范旧窗扉。那些年,桐花满径,阳光斑驳透木窗;少年倚栏,怀抱书卷,面朝菱湖读书声……”

这座永远敞开的书架,不仅陈列着校友们智慧的结晶,更承载着一代代衢师人共同的青春记忆与文化乡愁。它静静守候着每一位心怀感恩的校友归来,让笔墨背后的故事不断续写,让衢师人的精神谱系与教育火炬在此永远传承。