发布时间:2025-09-09 浏览次数:13

题记:

根植百年衢师沃土,赓续“博文约礼、明道砺能”的精神薪火,衢州学院教师教育学院如星火熔炉,锻造出一批批志向高远、能力卓绝的英才。他们怀揣学院赋予的学识与风骨,在时代的浪潮中奋楫扬帆,于广阔天地间书写璀璨华章。为彰校友荣光,弘奋斗精神,特设《砺能致远・校友风采》专栏,聚焦其奋斗足迹与非凡成就,期冀榜样之光,照亮更多教院学子砥砺前行的征程。

校友名片

在浙西开化的层峦叠翠间,有位与古籍为伴的“追光者”——何诗海。这位从山村小学讲台出发的读书人,用三十年光阴完成了一场跨越千年的对话:从衢州师范学校的稚嫩学子,到南京大学古代文学博士,再到教育部长江学者特聘教授,他既是破解文体密码的“学术侦探”,也是守护传统文化的“乡愁诗人”,更是用百篇论文点亮千年文脉的“薪火传人”。

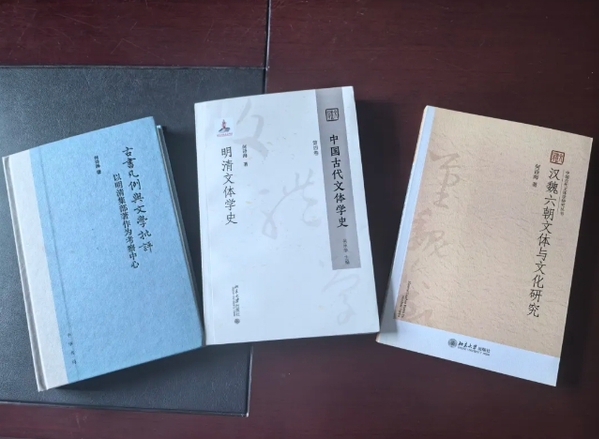

如今的他,是浙江大学文学院求是特聘教授、博士生导师,教育部长江学者特聘教授,国家社科基金重大项目首席专家。移席浙江大学前,历任中山大学中文系讲师、副教授、教授。出版专著《汉魏六朝文体与文化研究》(北京大学出版社2011年版)、《古书凡例与文学批评:以明清集部著作为考察中心》(中华书局2023年版)、《明清文体学史》(北京大学出版社2024年版)等,在《文学评论》《文学遗产》《文艺研究》等刊物发表学术论文近百篇。

校友经历

第一章:大山深处的读书种子

上世纪70年代初,何诗海出生在开化县何田乡一个偏远小山村。家境清贫,兄弟姐妹众多,但“知识改变命运”的信念,早早在他心中扎了根。1986年初中毕业,他考入衢州师范学校。这所历史悠久、底蕴深厚的师范名校,荟萃了一大批学识渊博、爱岗敬业、诲人不倦的优秀教师。尤其是哲学课堂的夏金林老师、历史课堂的吴锡标老师、文选课堂的童柏荣老师等,其学识、人品和授课风采,使从小喜爱文史知识的何诗海如醉如痴,欲罢不能。投身文史探索的理想,已于此时潜滋暗长。

1989年衢师毕业,他成为家乡小学的一名教师。

然而,讲台并非终点。工作之余,他从未停止对知识的渴求。凭借衢师打下的文史基础和惊人的毅力,他仅用四年时间,相继获得汉语言文学专科和本科文凭,成为了乡亲们口中的“学霸”。

衢师893同学会合影

第二章:没有课桌的“博士路”

在旁人看来,稳定的工作加上本科学历,已是圆满。然而,何诗海心中的目标却更为远大。“少年心事当拏云”的古训鞭策着他。白天教书育人,夜晚挑灯苦读,日复一日,从不间断。

这份执着最终迎来了收获的季节。2001年,未曾踏入普通高中和大学校门的他,创造了属于自己的奇迹——考入古代文学研究重镇南京大学中文系,师从巩本栋教授攻读古代文学博士学位。2004年博士毕业后,他负笈南下,进入中山大学中文系博士后流动站,在吴承学教授指导下专攻中国古代文体学。

此后,他在中山大学扎下根来,从讲师、副教授,一路成长为教授、博士生导师。从山村“孩子王”到名校学术中坚,这条路,崎岖处见坚韧,风光处显本色。

博士毕业照

与博士生导师巩本栋教授合影

与博士后合作导师吴承学教授合影

第三章:故纸堆中的“十年冷”

何诗海笑称自己是个“学痴”,一钻进书海便难以自拔。常人眼中艰深晦涩的古籍,他却能品出滋味,乐在其中。攻读博士期间,为尽快通览先秦至明清的文学典籍,他废寝忘食,半年即累出严重的颈椎病,不得不入院治疗。为了不耽误学业,他购置了一套理疗设备,装置于博士生宿舍,一边进行牵引治疗,一边仍坚持埋首苦读。这份超乎常人的坚韧与毅力,为他日后在学术领域构建宏伟殿堂奠定了最为坚实的基础。

学术研究,尤其是古代文学领域,常需“板凳甘坐十年冷”。何诗海甘之如饴,在文体学、汉魏六朝文学、明清文学等领域深耕不辍。博士毕业后,他主持多项国家社科基金项目,在《文学评论》《文学遗产》《文艺研究》等顶级期刊发表论文80余篇,出版《汉魏六朝文体与文化研究》等多部有影响力的专著。2017年,他凭借在学术领域的杰出贡献入选教育部2016年度“长江学者青年学者”,这一荣誉不仅是对他执着治学的充分肯定,也标志着他在古代文学中青年学者中学术地位的确立。

何诗海教授著作照片

担任中国诗词大会评委

第四章:严师与诤友的双重角色

“根之茂者其实遂,膏之沃者其光晔。”何诗海常用这句古训告诫学生:唯有扎实的根基和完备的知识结构,学术之路才能行稳致远。他激励学生勇于独立思考,精准定位自己的兴趣所在,开辟出独树一帜的学术天地,而非盲目跟风。

在学生眼中,他既是治学严谨的严师,也是真诚可亲的诤友。“何老师不仅学问精深,古代文学功底深厚,对我们学业和生活也非常关心。”跟随他多年的博士生林锋谈起恩师,言语间满是钦佩和感恩。在导师的影响下,林锋已成长为中山大学博雅学院青年骨干教师,并在古代文学界崭露头角,薪火相传,气象初具。

2021级古代文学专业博士论文答辩

与指导的硕士、博士、博士后合影

寄语母校

卒业三纪感怀兼呈母校师友

何诗海

采芹南阙里,

縠水沐春风。

讲舍蚕丝细,

菱湖蜡炬红。

人师立绛幛,

鸾凤集青桐。

世纪苍黄后,

弦歌倍穆雍。