发布时间:2025-08-27 浏览次数:10

2024年5月,浙江省创新实施文化特派员制度,选拔专业人才奔赴乡村“种文化”。衢州学院朱展、吴健、敬坤、吴锡标四位老师,带着专业学识与满腔热忱躬身力行,成为了衢州市首批文化特派员。一年过去,他们给乡村带来了怎样的新气象?让我们跟随他们的足迹,探寻文化赋能乡村振兴的生动实践。

朱展:“文化IP”讲好乡村故事

从前,“贺邵溪村”对朱展来说,还是一个陌生的名字。如今,这里已成为她的“第二故乡”。村民们总会热情地和她拉家常,孩子们更是亲昵地唤她“大姐姐”。

去年,她作为文化特派员来到贺绍溪村。正当她满怀信心想大展拳脚时,却很快遇到了现实挑战:村里缺乏叫得响的特色农产品,也没有现成的非遗项目,最具代表性的是“改革先锋”谢高华留下的精神印记。如何满足村里期待,打造具有本土特色的文化消费品,成为摆在她面前的重要任务。

带着思考,她走进农户家中访谈,与村镇干部反复探讨。经过扎实的调研,她的思路愈发明晰:贺邵溪村是谢高华的故乡,他敢为人先、勇立潮头的改革精神,深深镌刻在村庄的记忆里;而村庄的清澈溪流、四季花海,则是村民们世代守护的绿水青山。“讲好‘一红一绿’的故事,打造具有贺邵溪独特印记的文化IP!”朱展找到了“发力”的方向。

她以拨浪鼓为原型,设计出IP形象“鼓咚咚”。这一形象活泼灵动,既承载着改革历史印记,又洋溢着蓬勃朝气。围绕“鼓咚咚”,她带领团队融合改革开放的时代特色与怀旧元素,巧妙融入谢高华故居、先锋桥、时光供销社等地标,设计出冰箱贴、杯垫、扇子等文创产品。同时,她与团队一起记录整理谢家家风故事,制作宣传片在央视频、人民教育在线等平台播出。

贺邵溪的“绿”是另一张“金名片”。她选取向日葵、高粱、樱花、油菜花四种植物,打造了四个充满青春气息的植物IP。设计上,她大胆吸取当下流行的视觉元素,赋予它们“向阳之葵”、“红色之梁”、“初心之樱”等传播点,让IP真正融入年轻群体。这些IP不仅用于文创开发,未来还将应用到研学活动和乡村景观打卡点,增加游客的互动体验。

“做文化特派员,不是匆匆的过客,而是要在这片土地上种下文化的火种,让乡村的生命力长久燃烧。”朱展还启动“薪火公益课堂”计划,引入高校资源,为村里提供短视频拍摄、“小小艺术家”创作、读书会、八段锦养生等文化服务,为当地教师带来交叉学科、AI等前沿学术知识。

“乡村振兴不是一蹴而就的,它需要我们耐心浇灌、持续付出。”朱展说,她将继续扎根贺邵溪村,与村民们并肩前行,让创意活水源源不断,让红色基因生生不息。

吴锡标:赋能“南孔文化副中心”建设

在浙西的山水环抱中,柯城区沟溪村已走过千年岁月。这个拥有1300余人口的村落,聚居着700多名孔子后裔,保存有完整的孔氏族谱、沟溪孔氏家训和清朝的孔氏祖宅。近年来,沟溪村积极探索文脉传承与乡村振兴相融合的新路径。这一方向,正与吴锡标教授的专业领域深度契合。

作为长期致力于南孔文化研究与传播的专家,吴锡标敏锐地洞察到该村作为孔氏后裔重要聚居地的潜力,提出将其打造为“衢州南孔文化副中心”的构想。

为推动构想落地,他积极建言献策,与柯城区政协协同,组织“请你来协商·打造南孔文化副中心”专题协商会,请沟溪村孔氏后裔代表、专家学者、柯城区政协委员、相关部门负责人,共商文化传承与乡村振兴大计。“打造南孔文化副中心,沟溪村具有唯一性和不可替代性。”吴锡标为南孔文化落地描绘路径,认为该村要加强与衢州孔氏南宗家庙、各地南孔村落及余东、余西等周边村庄之间的联动,凝聚打造副中心的合力,提升副中心的影响力和辐射力。

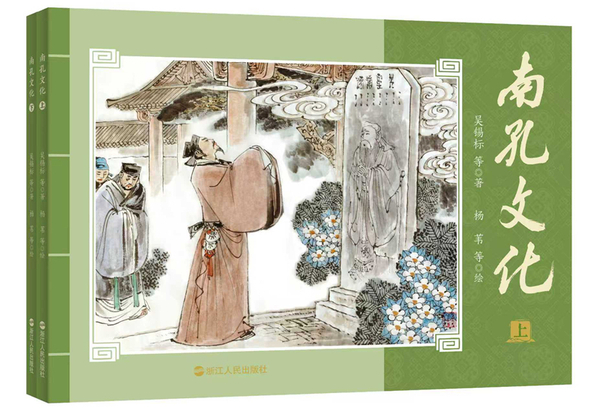

此前,沟溪村虽拥有深厚的南孔文化,但其文化内涵与独特价值仍缺乏充分挖掘。“加强沟溪南孔文化研究,十分迫切和重要。”吴锡标潜心钻研,在2024年12月由浙江人民出版社出版的《南孔文化》中,基于详实的史料、严谨的考据,以较大篇幅第一次系统、清晰地梳理了沟溪南孔文化的深厚历史渊源、独特的文化风貌及当下的传承现状,为相关研究与传播奠定了重要基础。为推动学术成果走出书斋,他策划创作了连环画版《南孔文化》,日前由浙江人民出版社出版。该书以图文并茂、通俗易懂的形式再次将沟溪南孔文化呈现在广大读者面前,进一步扩大了沟溪南孔文化的传播力。

孔氏总厅、四房厅等孔氏古建筑,是村庄深厚文脉的无声见证,也是吴锡标经常驻足的地方。他多次开展实地调查与专题座谈,全面了解掌握南孔文化资源,为其保护和利用提供专业指导。他积极与衢州市书法协会、衢州市诗词楹联学会合作,邀请近20位中国书法家协会会员,为沟溪古建创作以儒家文化和沟溪南孔文化为主题的对联、匾额,并于今年5月全部安装到位。他将村里的亭子命名为“诗礼亭”,并亲自为其题写匾额。各体皆备的对联、匾额,犹如主题书法展览,使为古村落平添了独特的文化气息,成为诗画风光带上的一道独特风景。

文化传承的使命必须面向未来。在由沟溪孔氏尼山私塾演变而来的沟溪小学,一场巧妙融入本地场景、工艺、民俗等乡土元素的示范课生动展开。作为策划者,吴锡标与衢州市陶行知研究会、衢州市教育学会合作,精准对接教学需求,将城市优质教育资源引入乡村。他说:“送教不是单向输出,而是要让课堂‘接地气’,激发乡村教师活用本土资源的创新意识。”课后,他组织城乡教师就“乡土资源与核心素养融合”主题展开研讨,希望建立以文化特派员为纽带的城乡教研机制,为南孔文化研学等提供支持。

如今行走沟溪,南孔文化不再是遥远的回响,而是融入村庄的生动实践。在吴锡标与多方合力的推动下,沟溪村的南孔文化底蕴正转化为乡村振兴的坚实步伐。

从贺邵溪村“一红一绿”故事的生动讲述,到东案乡金源村老宅的焕新蝶变;从常山县芳村镇园区新村的欢声笑语,到沟溪村千年南孔文脉的深度激活,衢州学院的文化特派员们充分发挥桥梁纽带作用,以文化为笔,以乡村为卷,绘就了一幅幅校地融合的动人图景。